ショッピングカート

カートは空です。

書籍

-

イタリア語版 日本の漫画

- 青山剛昌

- 暁月あきら

- 顎木あくみ

- 新川直司

- 浅野いにお

- 荒川弘

- 荒木飛呂彦

- 石田スイ

- 石ノ森章太郎

- 池田理代子

- 諫山創

- 井上雄彦

- 岩明均

- 浦沢直樹

- 大友克洋

- 奥浩哉

- 尾田栄一郎

- 小畑健 大場つぐみ

- 甲斐谷忍

- カネコアツシ

- 桂正和

- 岸本斉史

- 吾峠呼世晴

- 小山宙哉

- 今敏

- 新海誠

- 鈴木ジュリエッタ

- 惣領冬実

- 空知英秋

- 高橋留美子

- 武井宏之

- 谷口ジロー

- 手塚治虫

- 鳥山明

- 永井豪

- 中村光

- 弐瓶勉

- 八田鮎子

- はっとりみつる

- 花沢健吾

- 原泰久

- ハロルド作石

- 姫川明

- 平本アキラ

- 堀越耕平

- 藤子不二雄

- 藤巻忠俊

- 古舘春一

- 真島ヒロ

- 松本大洋

- 水木しげる

- 望月淳

- 森薫

- ヤマザキマリ

- 山本サトシ

- 山本英夫

- 幸村誠

- 技来静也

- ONE

- その他

-

イタリア語 書籍

- イタリアの新聞

- イタリア語 CILS

- イタリア語 CELI

- イタリア語 PLIDA

- イタリア語 教科書・参考書

- イタリア語 辞書・辞典

- イタリア語 オンラインビデオ, MP3, CD, DVD付き参考書

- イタリア語 オーディオブック

- イタリアなどのマップ

- イタリア発、世界中で人気の児童書 ジェロニモ・スティルトン

- イタリアの作家ウンベルト・エーコ

- イタリアの童話作家ジャンニ・ロダーリ

- イタリアを代表するコメディ ファントッツィ

- モンタルバーノ警部シリーズ - アンドレア・カミッレーリ

- イタリアを代表する漫画出版社 セルジョ ボネッリ エディトーレ

- イタリアのデザイナー・美術家ブルーノ・ムナーリ

- 日本の文庫 イタリア語版

- イタリア語で読む本

- イタリア旅行に

- カリメロの絵本

- ピンパの絵本

- 絵本・児童書

- スヌーピー

- 音楽

- Il cucchiaio d'argento - イタリアを代表する料理の本

- Slow Food - 料理の本

- Barilla - 料理の本

- イタリア料理 - 料理の本

- 聖書

- DVD・ブルーレイ

- 書籍 - アウトレット

- 他言語 書籍

知っておきたいイタリア

- Agip アジップ

- Alberto Sordi アルベルト・ソルディ

- Alessi アレッシ

- Alfa Romeo アルファロメオ

- Ape アーペ

- Barilla バリッラ

- Bauer バウエール - スープストックの老舗

- Bialetti ビアレッティのキッチンツール

- Bruno Munari ブルーノ・ムナーリ - イタリアを代表するデザイナー

- Caffarel カファレル

- Calimero カリメロ

- Carosello カロゼッロ

- CAMPARI カンパリ

- Cucchiaio d'argento イル・クッキアイオ・ダルジェント

- Colatura, Garum - イタリアの魚醤

- Colomba pasquale コロンバ・パスクアーレ

- Compasso d’oro コンパッソ・ドーロ

- D.O.S.トリュフ・スペチャリタ - トリュフ

- Fantozzi ファントッツィ - イタリアを代表するコメディ

- FERRARI フェッラーリ

- FIAT フィアット

- Filigrana sarda サルデーニャの伝統ジュエリー

- Geronimo Stilton ジェロニモ・スティルトン - イタリア発、世界中で人気の児童書

- Gianni Rodari ジャンニ・ロダーリ - イタリアの童話作家

- GOLIA ゴリア

- Guzzini グッツィーニ

- Ichnusa イクヌーザ

- ISO Rivolta イーゾ・リヴォルタ

- Italeri イタレーリ

- La Linea ラ・リネア

- Lambretta ランブレッタ

- La Secchia バルサミコ酢醸造所 - バルサミコ酢

- LAVAZZA - 1895年創業 イタリアの焙煎コーヒー製造会社

- Leonardo da Vinci レオナルド・ダ・ヴィンチ

- Manaresi マナレージ - 1898年 イタリアで最初のバール開業

- Marco Polo マルコ・ポーロ

- Martini マルティーニ

- MARVIS マルヴィス

- MENABREA メナブレア

- Montalbano モンタルバーノ警部シリーズ

- Mortaio モルタイオ - 大理石製乳鉢

- MOTTA モッタ

- Nutella ヌテッラ

- Olivetti オリヴェッティ

- OMADA オマダ

- Pandoro パンドーロ

- Panetone パネットーネ

- Parrozzo パッロッツォ - ペスカーラ発祥のスイーツ

- PETER'S TeaHouse - 高品質なハーブティー

- Pinocchio ピノッキオ

- Pimpa ピンパ - イタリアの絵本、アニメ

- RICHARD GINORI リチャードジノリ / GINORI1735 ジノリ1735

- Rose&Tulipani ローズ エ トゥリパー二

- San Benedetto サン・ベネデット

- Sambonet - 老舗テーブルウェアメーカー

- San Pellegrino サン・ペッレグリーノ

- Segafredo Zanetti セガフレード・ザネッティ

- Sergio Bonelli Editore セルジョ ボネッリ エディトーレ - イタリアを代表する漫画出版社

- Slow Food スローフード

- THUN トゥーン

- Umberto Eco ウンベルト・エーコ - イタリアの作家

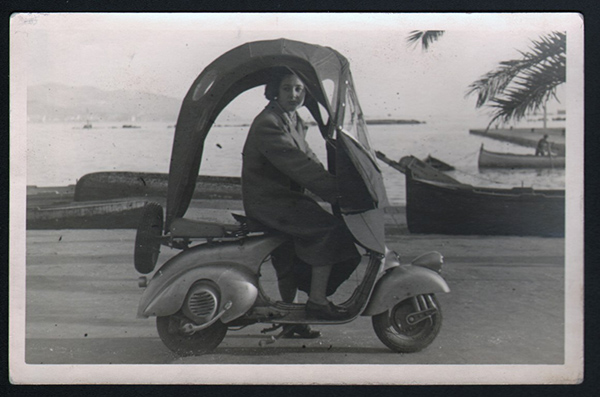

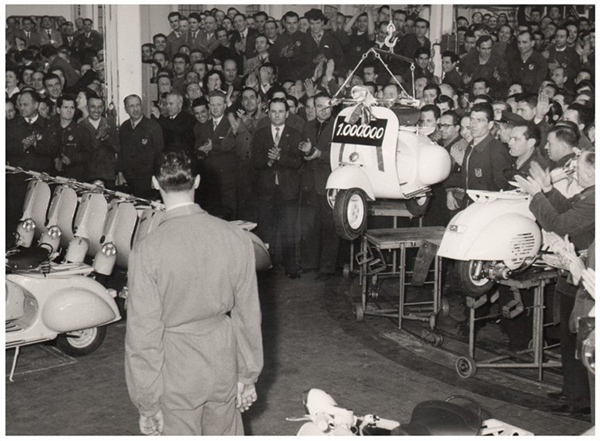

- VESPA ヴェスパ

- お取り寄せ

QRコード

自動相互リンクサイト

外来語を一瞬で「使える」イタリア語に!

オーナー

名前: YOKO |

神戸出身

イタリア、ミラノ郊外の街VARESE県在住

友達と会い、ミラノを歩き回る事が楽しみ

|

ホーム |

VESPA ヴェスパ

商品一覧

VESPA ヴェスパ

商品並び替え:

登録アイテム数: 15件

説明付き一覧 写真のみ一覧

説明付き一覧 写真のみ一覧

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>

>